fengniao.com. All rights reserved . ��������ӳ�������������˾�������� FENGNIAO.COM����Ȩ����

��ICP֤ 150110�� ��ICP�� 15000193��-2

Υ����δ�����˲�����Ϣ�ٱ��绰: 13001052615

�ٱ�����: fengniao@fengniao.com

��������ҳ > ��ʦ��Ʒ > ���� > ����

��������Ȧ

�����Ҽ��кܶ��౾����ǰ������Ϊ��Щ��ͥ�ղ��ܵǴ���֮�á�76�꣬�ҳ��Ѧ�ӽ��ͻ��軹�г¸���ķ����Ƭ����ݲ̿����ľ�����Ӱ���һ����ݷù���ʮ����IJ����������������Ҳص�ȫ����Ʒ���Լ���۵ġ���Ӱ����������Щ�ڵ�ʱ���DZ�����Ϊ���ʲ����绨ѩ�µĶ�����������ʱ�Ҵ�������Ӱ�Ļ�������

����79�꣬�������˸����ġ�����Ӱ�ᡷ�������ڹ���Ҳ�����˸�������Ӱ�ᡷ����Խ�㹫�ⳡ�Ӹ�չ������չ�����ǡ��绨ѩ�¡�����Ů������Ƭ��

������ȫ����Ӱ�������ɽ�ȵ�ʱ���������������㶫��ѧ�����ԡ���ɽ�ȡ���������ȡ������ʣ�����һЩӰ�Ѽ���������˳�������ʡӰЭ�쵼��Ȱ�裬���Dz��ֻص����á������������ţ�������ζ���ˡ�ɳ�ɺ���ӡ���ڿ���ս���е���Ʒ���Լ�����������Ӱ��������Ʒ������ǰû��������ӡ���������һ��������Ʒ����ζ����

������������־ƽ����������������ٶ��������ɡ����ˡ��������������������ɵ�Ӱ�����ֿ���������ġ��Ϸ��ߡ���һϵ����Ʒ��ʹ�Ҷ�������Ӱ����Ȥ��Ũ�ˡ�

�����ڹ����У������Ĵ�¥ ��������������ѧУ�������������֡����������ᡢ���ʡ��ٺ��������������¡������ֳ��ȵȡ��й������Ž�һ�������ţ�����Ҳ����������ˡ�

��������Ϊ��������Ƭʱ�����������ҵ�֪��ʱ�����ѡ��Ұ��ҵ�һЩ��Ƭ�Ƴɻõ�Ƭ�������Ƿš�85�꣬��������Ӱ��һ���ڹ㶫��Ժ����ͼ����ⳡ�ӡ���Ʊ�ٰ�õ����ͻᡣ��ʱ�����ֳ��������٣����ǻ�һ��Ǯ��Ʊ�볡�����ֶ����ġ��ڷ��ҵ�Ƭ��ʱ����������������ӳ��������Щ��⡢������Ƭʱ��������������������������Ҳ��ЩСƦ�����ڵ�ɤ��˵�����������������ҾϿ��Ƭ�����ǵ��ҷŵ���벿��Ʒʱ��ȫ������������Ц�������������������������ҵ��������Ҳ����ٽ����� ,��Ҳ�����������ˣ��ҵ�ȫ��������һ������������

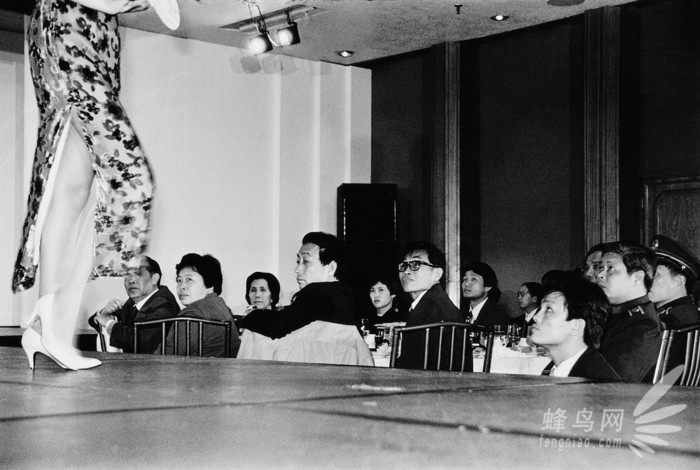

1986 �㶫���� �������ݾٰ�����״�ʱװ���ݣ��ط��������ɲ���������Ħ

�����Ӵˣ���ץ�����Լ�Ҫ���ֵ����ָо������ָо��������ҵ�ͬ���˲�����������½���һƪ�����а����������������Ժ���Ц��Ц���Ժ�����ޡ���

�������������й���ս���������������˶��п����ా����������Ŀ���Ҳ����ʷ�ı�Ȼ��������ʹ���ǵ�˼�볤�����Ǻ��˻��ˡ��������ʡ��Լ�����ԹԹ�Ĺ�Ȧ������̫�����ˡ��������ǹ��ϵĹ��£���ǰ����ɽ��ɽ���и����������и��Ϻ��и�С���н����¡�������ʲô�أ���ǰ����ɽ��ɽ���и�������

�������ڸĸ�����ˡ��������˻��ᣬ�����������Ȧ�������硣�������ٿ��ҵļ�ͥ�ಾ��Խ��Խ��ζ�����²�ɣ��������ů�����������֡�������͵���Ƭ����ǧ�ŵ�Ƭ���г�һ���һ��һ�μ�ͥ��Ӱչ��

�������ٿ���Ҳ��ͬ�ˡ�ǰЩ�������ڽ��ϼ���һλŮͬѧ��������ũ���ĸ����췴�ɵı�����쵼�ĺ��ˡ�����ͱ����͵��˹�ũ����ѧ��������ͬѧ���dz�������������һ���棬ȴͦ���е�̸���˺ܶ����¡�

������ǰ�����ﳪ�ģ�������һֻ��������һֻѼ�������Ÿ������ޡ��Ļ���ҵ�Сϱ���Ǹ�ԣ���������������ڡ����顷��־�Ͽ�������ƽ���ķ�Тͨ��������ȥ���忼���ʱ������������ʱ���ȿ�����������������������ֿɿ������ص��г����û������������Ӱ���ߴ����Ҫ�����ѧ��֪ʶ���Ų�������Сϱ������ҵ��DZ���ȥ��ġ�

1995 �㶫���� ����·�ƹ�ҹ�����й������ʱװҹ��

����������˵������ũ����������굱��ҵ�������ӵĶӳ�����粻�Ǵ�ţƤ���ҵ��������������й�������赸�ҡ�������Ƽ̨ͬ�ݳ�������ʱ����û����������������ˣ���Ϊ����ʱֻ��ʮ�塢���꣬�����Ĺ��ŵ��赸��Ա��Ҳ��Ϊ��ʱ�������������������˲ţ������Ա������Ϻ����Ĵ��������ģ���Ҷ���֪�ࡣ����֪��СƦ������Цʲô�������Ƕ�Ư����Ů�е��ǣ�����������ѧ�˲�����̨�ϵĶ������سǴ�ҵ��ʱ���������£���С�������Ѵ���ɽ��ѧͼ������Ľ�������ี����������������ҿ����аͶ����˺������С˵���ܹ���������Ҳ�������á���Ϸ����

�����Ұ���Ӱ�����������������ϵ�ѵ�����Լ����۾�������ѧ�������������Ҫ�����У���Զ��С�İп��ý���������ů��������ǧ���翴Ϸ����Ϸ����Ҫ��һ˫���۾���

�����һ���һ�����£���ʱ�������ֲ�����˼������������������ζ���

����ȥ����ũ���Ժ�����������ʮ�����Ůͬѧ�е�һ������ӵ��ˡ���ʼ�Ƿ�������ʮһ�ȣ������ǻ������䡢����£��ٺ����Ҷ��þ��Σ�������������졣ͬѧ�Ƕ������ҡ��и������ֽ������ģ��и��Ҷ�ˮ��ҩ�ģ��еİ��Լ����ޱ��������������ϣ��������¡�����������һ��Сʱ����Ҷ������롣���������ң������ӡ����ӣ������ʲô�����Ҷ߶����µ�˵�����ҡ�����Ҫ���������������������������dz��������ŵ�Ůͬѧ���������ߡ����������һ�������衣��ʹʹ��������һ�����Ͳ����ˣ�������˯���ˡ�

�����������ϣ��ҵĺ�ˮ���ޱ����춼ʪ�ˡ��ڶ������ϣ���ͬѧ�����ң����Ѿ������ˣ�Ҫ�ͳ���ҽԺ���Ϲ��������Ӱ��˸����ܣ�������ְ˽ŵذ���̧�Ͼ��ߡ���������С�ꡣ������꼾·���������DZ��������������·��ͬѧ���ߵ�ҡҡ�λεġ��ε������������������ͬѧ�ǵĴ������ͻ������ѡ����������ʱ��ߺ���������˴�·�Ժ��������˲��ڳ����ﻬ���ˡ��Һͱ���һ������·�ߡ�ֻ����ƮƮȻ�������ˤ�ڵ��ϡ��������Ҿ����ҵ�ʱ���ŵض�����������չ�غ������뵱�����ڶ�������������У����ٰ�ѵ����ʱ��Ծ��ǰ���������H�˱�������˵�Ҷ�����������������������ʶ��ʱ�������ܸ�������(�ѹֵ�Сƽ���������ǡ�����ʯͷ���ӡ���)

����һ�������Ժ��ҵIJ����ˡ���Ҷ��ڳ�Ժ�ϳԷ�������ͻȻѧ����˻���ߵĽ��������ҡ�����Ҫ���������������ô�Ҷ�Ц�ˡ�������ô��Ů����˵���ҹֲ�����˼�ġ�

(����д��1987�꣬������1989��1�³���ġ���Ӱ���ܵڶ�����.1999��2����)

����Ҳ�ܷ�ҳ�����ԡ��� ������

���ţ�����ײ��ġ����֡���ʹ��

��ɨһɨ�����ɽ���ҳ����������Ȧ��